我们引入条件概率,最重要的原因是因为在客观世界中,有的时候我们获得不了普通概率,只能获得条件概率。

条件概率就是限定了条件,然后再讨论在固定的条件下,某件事情发生的概率。

在引入了条件概率之后,我们才有了独立性的概念,这些都是可以直观化的。

之所以在这一章介绍马尔科夫链,因为马尔科夫链中出现了大量条件概率。而且十分体现条件概率的思想。

马尔可夫性是命运的凌迟。时齐性是历史的嘲弄。初始分布是预言的收官。

我们引入条件概率,最重要的原因是因为在客观世界中,有的时候我们获得不了普通概率,只能获得条件概率。

条件概率就是限定了条件,然后再讨论在固定的条件下,某件事情发生的概率。

在引入了条件概率之后,我们才有了独立性的概念,这些都是可以直观化的。

之所以在这一章介绍马尔科夫链,因为马尔科夫链中出现了大量条件概率。而且十分体现条件概率的思想。

马尔可夫性是命运的凌迟。时齐性是历史的嘲弄。初始分布是预言的收官。

傅里叶变换是非常著名的一种算法,它完成的是一个由时域函数(也就是以时间 $t$ 为自变量)到频域函数(也就是以频率 $f$ 为自变量)的映射。

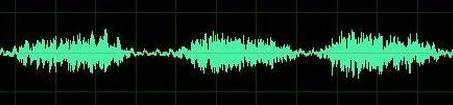

如果这么说可能非常难以理解,这是因为我们无法直观认识时域函数和频域函数具体指什么。我们可以将时域函数理解成一个非常“自然”的函数,也就是说,它是一种“原始数据”,典型的时域函数比如说,当人耳听到声音时,我们可以收集一个耳膜振幅随着时间变化的函数,如下图所示:

这种函数就是时域函数,但是这种时域函数非常不能体现事物的本质特征。比如说我现在问你,你能通过上面这幅图来判断这个声音的音调吗?显然是不能的。但是通过傅里叶变换,我们可以将它转换成一个频域函数,如下所示:

应该说,我们去看随机过程的时候,具有两条线索,一条是纵向来看,即给定事件 $e_0$ ,获得的是样本函数;另一条是横向来看,即给定参数 $t_1$ ,获得是在 $t_1$ 时刻的一个随机变量。我觉得随机变量比较好理解。但是我同时也觉得,对于样本函数要是能有一个更加深入的理解,那么对随机过程的理解才能更上一层楼。

我觉得,样本函数也可以看做一个特殊的随机变量。随机变量的观测值本来应该是一个实数,但是我们的随机过程的观测结果是一个函数,也可以理解为一个过程。

我在做题的时候,还是横切应用的多一些,比方说分析数字特征的时候,自相关函数和自协方差函数都是选定了 $t_1,t_2$ 类似于选定了两个横切面研究性质。但是话还没说满,感觉还有进一步理解的可能,比如没有给定 $t_1,t_2$ 的值。

或许达到一种 “涵虚混太清” 的感觉才是正解。有言道:“随机过程随机过,实变函数学十遍,计组原理成组寄,汇编语言不会编。”

所有教材都是按照时间顺序介绍的,但是这样真的是认识量子力学的好方式吗?我觉得不一定,比如说介绍普朗克常量的时候,介绍了一大堆关于热辐射和黑体的概念,其实跟最关键的概念普朗克常量没有很明显的联系。再比如先介绍了波尔的原子模型,但是波尔做的很多理论都是假设,那么这些假设其实都是可以基于薛定谔方程得到推导。所以或许教材组织知识的方式存在一定的问题。

本章最大的阅读问题,就是有很多与量子力学理论体系毫不相干的东西,也必须要学,比如热辐射、光电效应、氢原子光谱。

认为能开发出一套理论,使得所有的东西,包括微观粒子,光子,电磁波都适应,虽然之前我就是这么想波粒二象性的,但是这大概是一种狂妄的表现。所以这篇文章的思路是承认粒子和波有明显的界限,只是波粒二象性使其具有了彼此的一些性质。物质波与波的区别,就好像鲸鱼与鱼区别。

这章主要分为两条线,一条是光的粒子性,包括

另一条线是微观粒子的波动性