总论

内存管理其实和安全密不可分,因为内存是最重要的资源。

X86 的内存管理是段页式的。而在实际的使用中,Linux 只使用了页式管理,而对于段式管理,Linux 无法绕过(因为 X86 的兼容性),所以只能尽可能地应付,不过 Linux 也并非完全没有利用段式管理,Linux 的权限等级机制就建立在段式机制之上,同时在进程切换的时候也利用到了 TSS 来保存栈指针。

其实不只是 Linux 不再强调,到了 X64 时代,主要段寄存器均强制为 0 ,段长度强制为 264 ,也就是说,在硬件上就已经不再支持段机制了。

而且,不仅硬件和操作系统不强调了,连编译器都默认忽略段式内存管理,它没有办法编译出带有段的汇编,如果非得需要,那么就需要手写汇编。段式内存其实对于编译器也并不友好,因为它在硬件上要求语义,所以给了编译器、操作系统、用户程序很大的限制。

实模式

在实模式下,X86 拥有 16 位的段寄存器(Segment Register),在地址计算中,依照的公式是:

之所以要这样设计,是因为 16 位的实模式具有 20 位的地址空间,16 位的寄存器无法表示完整的地址,所以就采用两个寄存器来表示地址。

此时用户使用的地址被称为“逻辑地址”,形如 0812h:0004h 。地址翻译流程是:

逻辑地址 ⇒ 物理地址。

我们在寻址的过程中并没有必要每次都显式地声明段寄存器,X86 具有默认的段寄存器,比如在代码段寻址(也就是发生 call 或者 jmp 过程)默认使用 CS 寄存器,访问数据默认使用 DS 寄存器,访问栈数据默认使用 SS 寄存器,在进行字符串操作时 ES

总的来说,段的语义特点是非常强的,有的段专门对应代码,有的段专门对应数据。按理说其实只是“用两个 16 位寄存器表示 20 位地址”的事情,其实没有必要要这么强的语义特性。我个人感觉可能是因为 8086 时代高级语言还没有诞生,8086 程序员需要使用汇编进行编程,所以有强语义的段寄存器,就可以降低编码汇编的难度(不需要显式指定段寄存器,不需要自己设计段的语义)。

这个“降低汇编编写难度”的灵感没准是正确的,这个灵感也可以解释为什么 X86 是 CISC 而非 RISC 的,这是因为 CISC 的汇编更容易手写,而 RISC 因为每条语句的功能都很简单,所以写汇编的程序员就需要写更多条指令,是并不友好的,但是 RISC 对于编译器很友好,因为它的模型简单,编译器很容易就可以优化 RISC 的代码,程序员不再需要写汇编,只需要写高级语言就好了,此时再去看 CISC ,当然是一脸嫌弃了。

实模式的段并没有段长度(都是默认 216 ,因为偏移量是 16 位寄存器)和权限控制的设计,所以并不安全。

IA-32

选择子与描述符

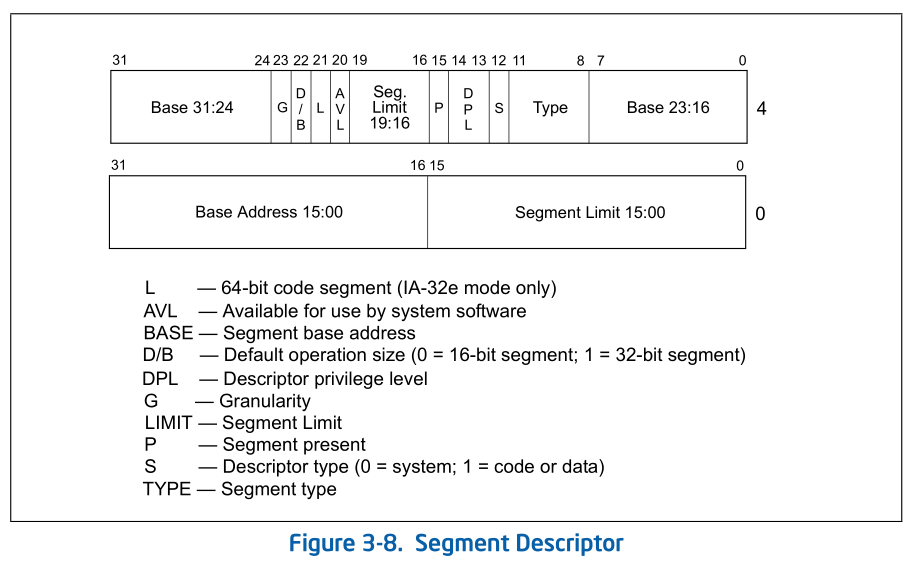

Intel 在 80286 上完善了 8086 的段式内存管理。实模式下段式内存最大的问题在于 16 位的段寄存器不足以描述段的元数据(比如段上限,读写权限,特权等,也包括段的基地址)。所以最重要的任务就是完善元数据的表达形式,而这必须依赖内存。

下面介绍的是 IA-32 的段式机制(插一嘴,其实如果搜索“x86 某某 feature”,其实是不如搜索“IA-32/IA-32e 某某 feature” 要准确的)。

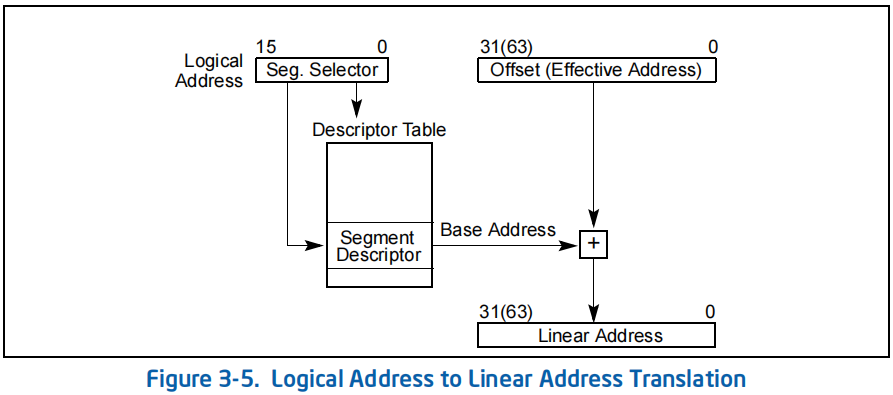

总的来说,就是 IA-32 选择不在段寄存器中直接描述段的元数据,而是将不同段的元数据组成一个(其实是多个)数组放在内存,而原来的段寄存器成了一个“索引(数组的索引)”,用于到内存中检索对应的段的元数据然后应用。这构成来一组关系,即“段选择子(Selector)– 段描述符(Desriptor)”关系,其中选择子对应段寄存器中的索引,描述符对应段的元数据。此外,我们管描述符组成的数组叫做描述符表(Descriptor Table, DT),我们管保存这个描述符表的基地址的寄存器叫做 Desriptor Table Register (DTR)。也就是这个逻辑:

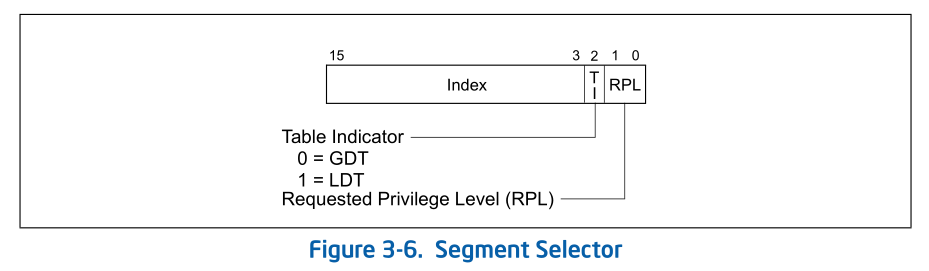

那么是不是内存中只有一个描述符表呢?并不是的。按照 IA-32 的硬件设计,它希望系统中有两类表,一类表是全局表(global),就是 OS 的段的元数据都会记录在这个表中;而另一类是局部表(local),每个用户进程都会由一个局部表来记录它自己段的元数据,切换进程地址空间的本质就是切换局部表。段选择子的样子也被设计成来这样:

其中高 13 位用于充当索引(也就是一个描述符表最多有 213 个描述符),而第 2 位描述符表指示器(Table Indicator,TI)用于确定是在 GDT 中查询还是在 LDT 中查询。相应的,DTR 也有 GDTR, LDTR 两种,指向全局表和当前的局部表。

下面是段描述符的格式

遗憾地是,Linux 等系统并没有采用这种方式,它们所有的段均位于全局表 GDT 中(共有内核代码段,内核数据段,用户代码段和用户数据段 4 个条目),切换地址空间也没有修改这些条目,而是通过修改 CR3 寄存器(也就是完全没有利用段式的机制)。在 wine 中用到了 LDT 。

门

那么是不是 DT 中记录的都是段的元数据呢?并不是的。DT 中还记录了 Gate 的元数据(和段的记录形式非常类似)。不过 Gate 是和权限管理和任务管理相关的,和内存管理联系不大,所以就不在这里赘述了。

TSS

除了原本的“代码段、数据段”这样的段的种类,有没有什么新增的段的种类?是有的,我们新增了“任务状态段(Task State Segment, TSS)”。这种段主要用于保存上下文(Context),就是一堆通用寄存器,栈指针之类的东西。没有错,IA-32 可以用硬件来实现保存上下文的过程,你只需要给出 TSS 的选择子,硬件就会自动帮你把上下文保存到你指定的 TSS 中。

可惜得是,Linux 依然没有采用这种硬件保存方式。这是因为硬件虽然可以进行加速,但是保存一个庞大的上下文依然是有很大的开销。而且这种保存是非常死板的,说保存多少个就保存多少个,这很不利于软件的优化。

段页式

Intel 在 80386 上引入了页式内存管理。其地址翻译流程,变成了先经过段式翻译,再经过页式翻译,流程如下:

逻辑地址(段式内存) ⇒ 线性地址(页式内存) ⇒ 物理地址

在进行权限检测时,需要先通过段式检验,然后再通过页式检验,所以在 x86 发展的后期,即使段式内存管理退化,也不太需要担心担心权限问题。

在 80386 上,还引入了 FS, GS 寄存器进行线程局部存储 (Thread Local Storage, TLS) 。

IA-32e

在 64 位模式下,段式管理通常(但不是完全)被禁用,从而创建一个平坦(flatten)的 64 位线性地址空间。处理器将 CS 、 DS 、 ES 、 SS 的段基址视为零,创建一个等于有效地址的线性地址。 FS 段和 GS 段都是例外。这些段寄存器(保持段基)可用作线性地址计算中的附加基寄存器。它们有助于处理本地数据和某些操作系统数据结构。

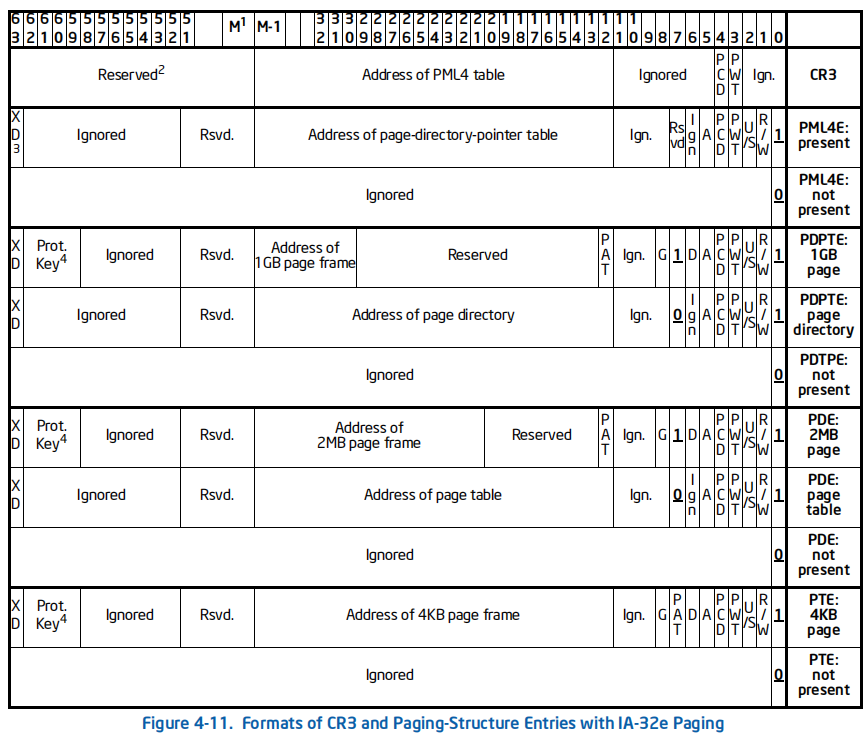

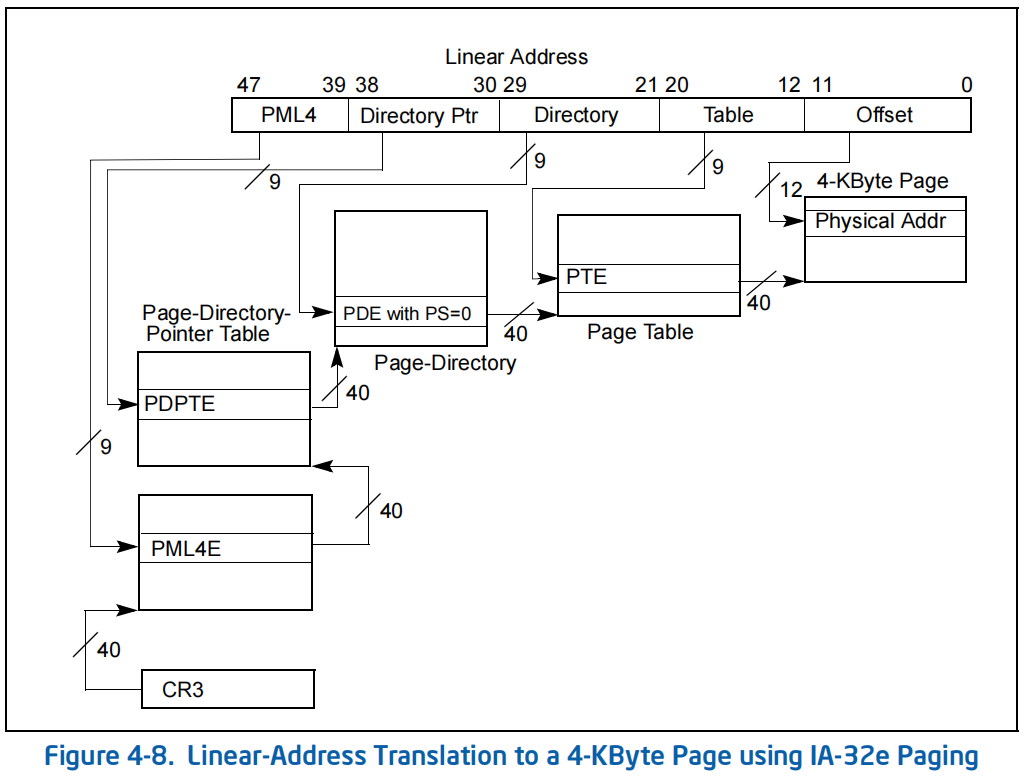

而页式管理采用 4 级页表:

各个页表项结构如下: