多用户系统与会话

在我刚学 Linux 的时候,就听过了这样的一句话:

Windows 是单用户系统,而 Linux 是天生的多用户系统

当时的我其实是没有仔细思考这段话的。到底这两者的区别在何处?作为一个个体(而不是一个群体),似乎很难发现二者的区别。

从客观事实描述,就是 Windows 同一时间只能有一个用户,如果希望切换用户,那么需要先将当前的用户登出(logout),然后再登录(login)一个新的用户;而 Linux 系统可以同时有多个用户。为了更好的描述一个多用户的系统,我们引入了会话(session)的抽象。所谓的单用户系统,就是同时只能支持一个会话的系统,而多用户系统,就是同时可以支持多个会话的系统。

所谓的会话,就是指一个用户从登录系统,到登出系统的整个生命周期。我个人感受, 对话之于用户,就好似进程之于程序 。

会话的资源

会话作为一个抽象,有自己独立的资源,大致有如下几种:

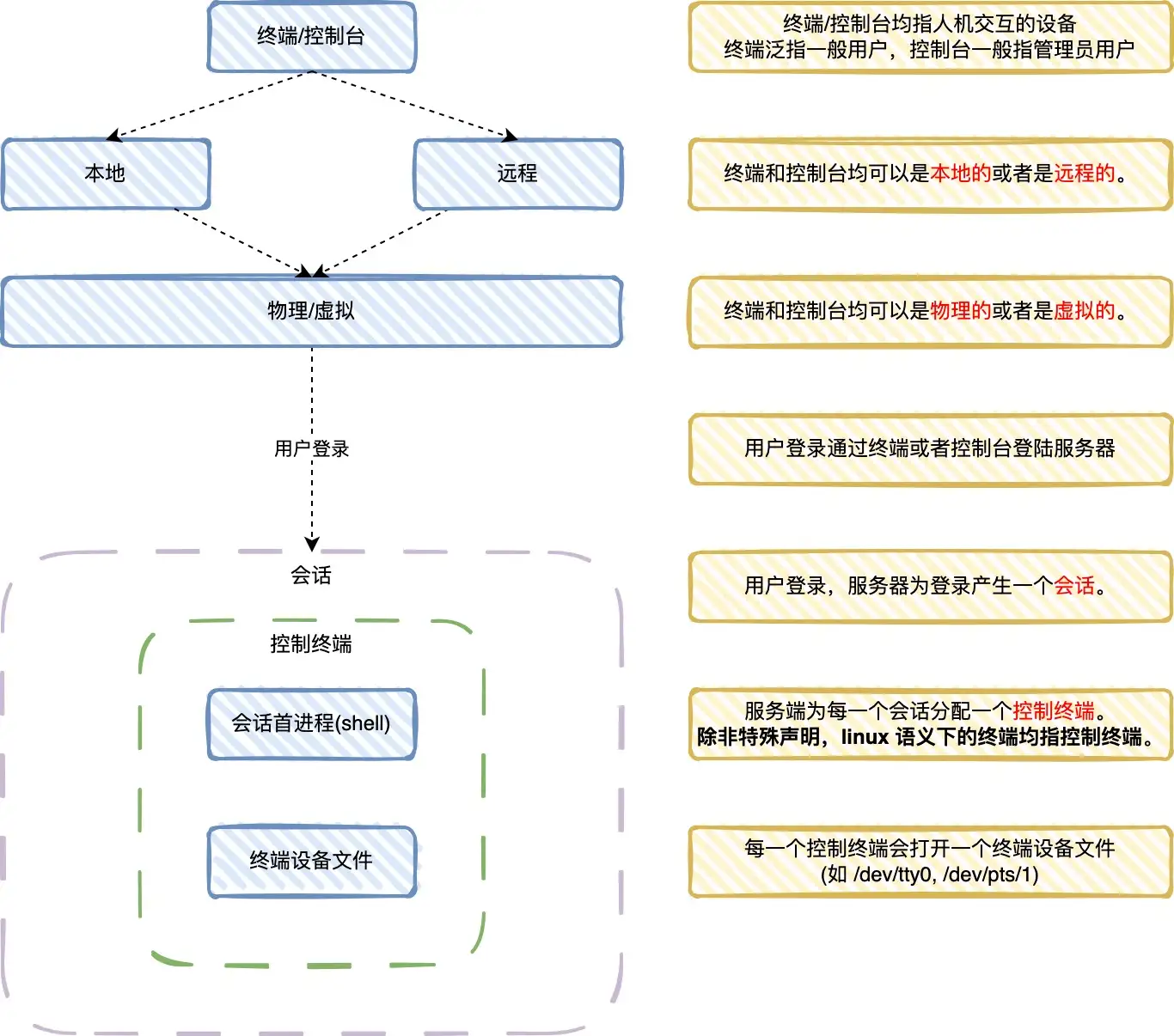

终端 TTY

从 Console, Terminal, TTY 里我们得知,tty 的语义就是“一套交互 IO”,这是天然和多用户紧密联系在一起的。因为每个用户为了能够和系统进行交互,就必须独立拥有一套交互 IO 设备,如果只有一个 tty ,那么显然多用户也是没有必要的。

所以每个会话都会有一个自己的 tty (并不绝对),会话所拥有的 tty 又被称为控制终端,它会在 /dev/ 或者 /dev/pts/ 下生成一个终端设备文件。

会话的开始往往是通过调用 getty 程序来完成的,这个命令就是获得一个 tty 终端的意思。我们需要先获得一个控制终端,然后再进行登录等后续事宜。

用户权限

正如进程之间需要彼此隔离一样,会话之间也需要彼此 隔离 。会话隔离的方式就是让它通过 登录和登出 ,使得其生命周期里紧紧绑定一个特定用户的权限。在会话里进行的所有操作,本质上都是与之绑定的用户的操作。

具体实现而言,操作系统的用户信息存储在 /etc/passwd, /etc/group 等文件中,通过登录使得会话拥有了 User ID, Group ID 等属性,而文件系统对每个文件都用 inode (这既是一个 Linux 的数据结构,也是磁盘文件系统的存储文件元数据的结构)记录着文件所属者的 uid, gid 并记录着 3 X 3 的访问权限。这样一个会话就可以根据自身的 uid, gid 和文件系统的要求,来判断哪些文件是可访问的,哪些是不可访问的。多会话的隔离性也就得到了保证。

会话创建流程如下图所示:

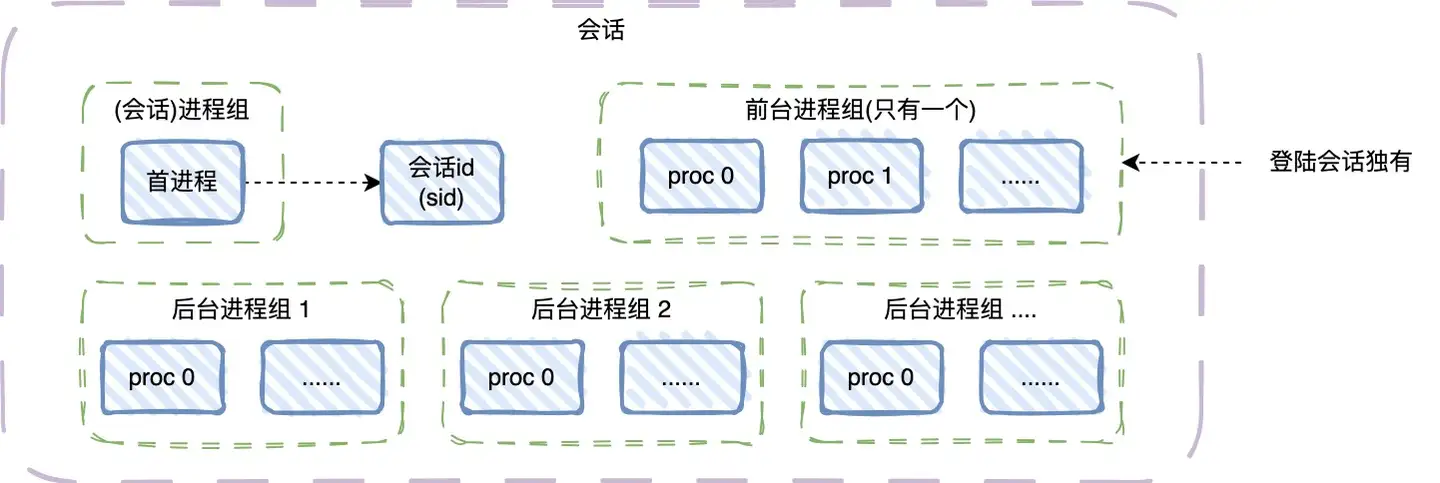

进程组

会话还有一个更加浅显的理解,那就是“进程组的集合”。这并不奇怪,进程确实应该具有会话属性(其实是用户属性),不然多用户系统的各种进程该如何区分,一个进程的输出结果,到底应该输出到哪个 tty 上?一个进程使用和创建的文件,到底是谁的文件?这些问题都需要通过将进程划分给不同的用户来解决。

至于为什么会话不直接是“进程的集合”而必须得是“进程组”的集合,这是因为Process Group同样是 Linux 提供的能够更好的管理进程的工具,会话拥有进程组而不是进程,也提高了会话对于进程的管理能力。

会话只能有一个前台进程组,可以有多个后台进程组。前后台的区别在于,前台进程是有交互式 IO 的,用户通过 tty 和它们交互,而后台作业则没有这种交互关系。

进程组角度下的会话的结构如下:

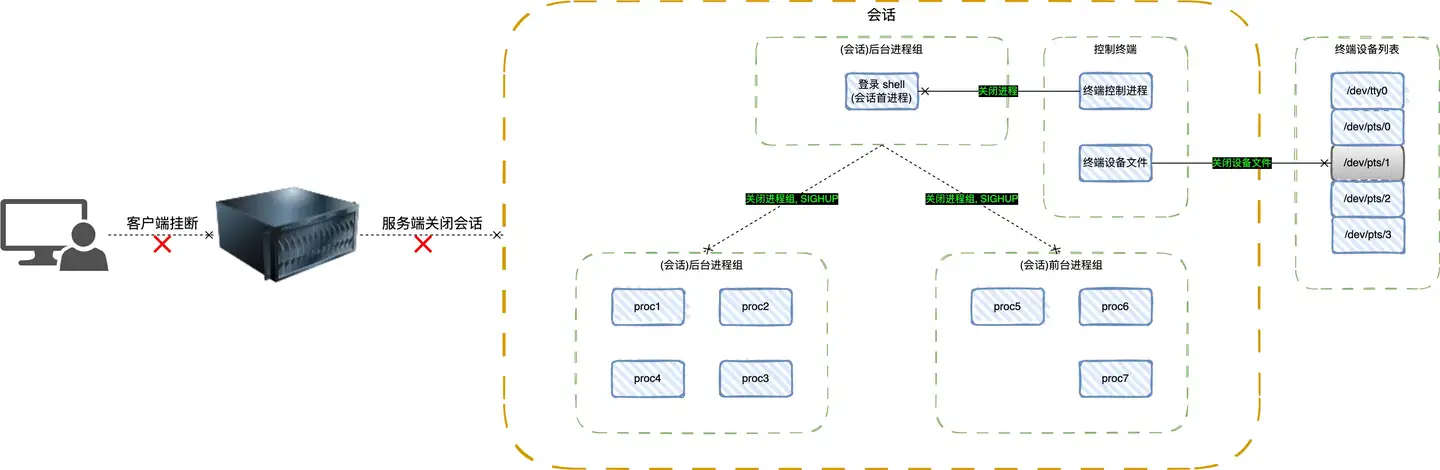

资源的释放

当用户登出的时候,会话所拥有的资源会释放,示意图如下:

非登录会话与守护进程

并不是所有的进程都属于某个用户。对于守护进程而言,它们在逻辑上并不依赖某个用户去启动,也不专属于某个用户。而在具体的实现上,每个守护进程都属于一个“非登录会话”,非登录会话有以下特点:

| 属性 | 登录会话 | 非登录会话 |

|---|---|---|

| 会话首进程 | 通常是 shell 进程 | 调用 setsid() 的进程 |

| 会话 ID | 有,通常是会话首进程的进程 ID | 有,通常是会话首进程的进程 ID |

| 控制终端 | 有 | 没有 |

| 终端设备文件 | 有,例如 /dev/pts/0 | 没有 |

| 前台任务组 | 最多一个 | 没有(除非重新分配控制终端) |

| 后台任务组 | 任意多个 | 有,通常是会话首进程的进程 ID |

| Client 挂断的影响 | 会话终止,所有进程被杀死 | 不受影响,继续运行 |

| 启动方式 | 通过登录终端启动,如 SSH | 通过进程调用 setsid() 创建 |

| 典型用途 | 用户交互会话,提供命令行接口 | 守护进程和服务进程,脱离终端运行 |

| 是否有默认 IO | 有,通常为终端设备 | 无,需要自行管理 |

| 示例 | 通过 SSH 登录,启动 bash | daemon 或后台服务进程 |

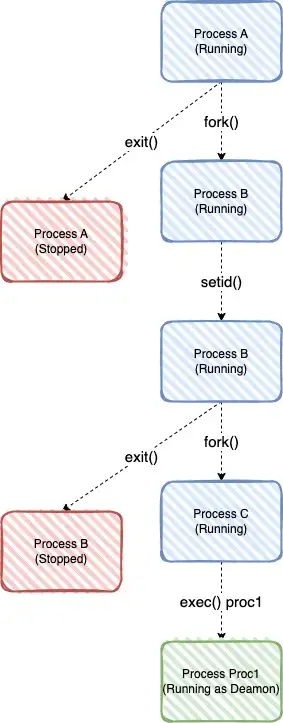

守护进程的创建需要经过两次 fork() ,其目的在于通过两次 fork() 彻底剥离非登录会话的各种“不必要”的资源,比如说控制中断 tty 。

其流程如图:

此外创建守护进程的注意事项还包括:

- 两次

fork(): 创建守护进程的标准方法是首先调用fork()创建子进程,然后在子进程中调用setsid()创建新会话,从而脱离控制终端,然后子进程再次fork()创建孙进程,保证孙进程不会再有权限打开控制终端。两次fork()的核心点都是避免让进程收到控制终端的影响。 - 关闭不必要的文件描述符: 子进程应关闭它继承的所有不必要的文件描述符,或重新定向标准输入输出(通常定向到

/dev/null)。 - 改变工作目录: 常见做法是将当前工作目录改变到根目录,这样可以避免守护进程阻止其它文件系统的卸载。

- 处理信号: 对信号进行适当处理,特别是那些可能因为用户操作而意外终止守护进程的信号。

- 日志记录: 守护进程应有适当的日志记录机制,以便于跟踪状态和诊断问题。这也是一种对于守护进程不占有 tty 资源的补偿机制。