数字签名本义是解决发送者的身份真实性问题(也就是这个文件真的是这个人发送的,也就是现实生活中“签名”的意思)。此外还可以用于解决密文的完整性问题,也就是检验是否密文被篡改(这个部分其实是有“摘要”实现的)。

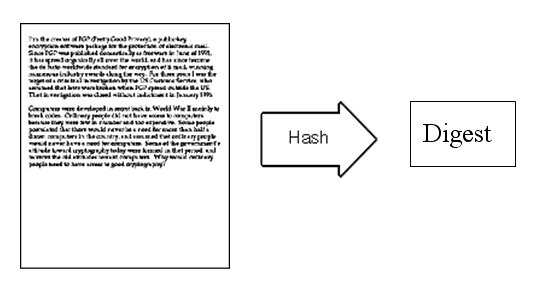

发送方会利用密码散列来给原本的明文生成一个摘要(Digest),摘要的本质是明文的一个压缩镜像,如下所示:

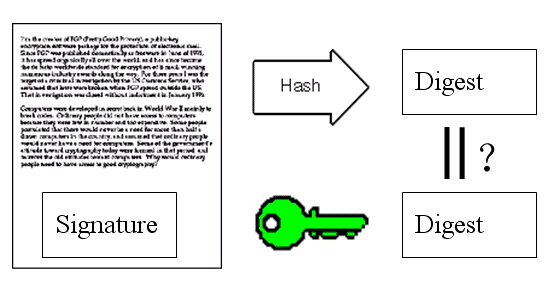

然后发送方再将摘要用私钥加密生成签名(Signature),附在明文之后:

接受方收到信件后,为了检验完整性,可以用发送方的公钥解密签名,得到摘要,在和自己收到的明文生成的摘要进行比对,如果一致则说明没有被篡改。

那么为什么突然要引入摘要这个东西呢?我个人觉得从理论上说,甚至可以直接将一整份明文作为签名,附在明文之后,这样同样可以检验完整性。问题在于非对称加密的性能太差了,所以私钥加密一大段明文太累了,所以我们先用密码散列生成一个较短的摘要,在用私钥加密,提高了性能。

另外突然想到,其实这个明文并不一定需要私钥加密,它可能是一个对称加密过程,接受方收到后要先用对称密钥解密出签名,再用非对称私钥解密签名出摘要。这样比较符合性能要求。